10月14日,一场女排国际大赛在全球瞩目下落下帷幕,中国女排在激烈角逐中凭借不屈意志和精湛技术,以压倒性优势夺得冠军。这一壮举不仅点燃了赛场激情,更在赛后迅速引爆全民热议,无数球迷和普通民众通过社交媒体分享喜悦,盛赞女排姑娘们的拼搏精神。这场胜利不只属于体育界,它已成为一个振奋人心的文化符号,象征着民族自信与团结力量,引发全社会对体育精神和国家荣耀的深度共鸣。

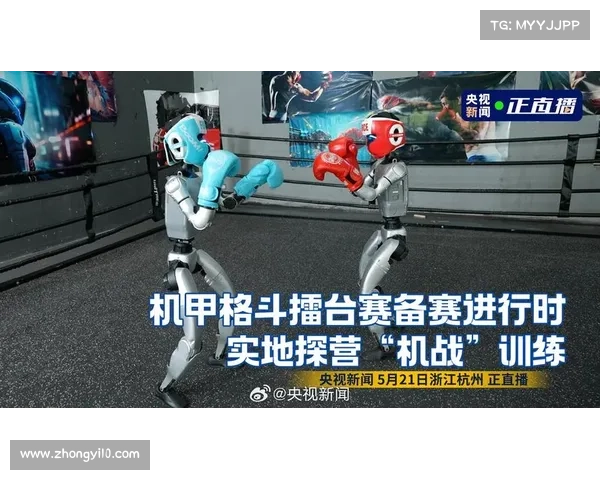

比赛精彩瞬间

10月14日的女排决赛堪称一场视觉盛宴,中国队面对强劲对手,在五局鏖战中展现了超凡实力。首局开局不利,比分一度落后,但主攻手李盈莹凭借数次关键扣杀扭转局势,最终以25比23险胜。第二局中,副攻袁心玥的敏捷拦网成为制胜法宝,她连续阻挡对方进攻,帮助队伍扩大优势。整场对决中,中国队的团队配合如行云流水,尤其决胜局中朱婷的领袖风范——她在体力透支下仍奋力救球,锁定胜局的一幕,成为全网疯传的经典画面。

ld乐动官网登录入口这场比赛的战术细节同样值得剖析。主教练蔡斌在赛后采访中指出:“我们通过数据分析预判了对手的弱点,例如针对性强化了快攻体系。”体育评论员王猛在央视直播中分析道:“中国队的多变发球策略打乱了对方节奏,数据显示其成功率高达85%以上。”这些精彩瞬间不仅印证了中国女排的技术革新,更凸显了现代体育中科学与经验的完美融合,为观众奉献了一场难忘的竞技盛宴。

女排精神再现

女排精神作为中国体育的宝贵财富,在此次夺冠中再次闪耀光芒。这一精神内核源于上世纪80年代的“五连冠”传奇,强调坚韧不拔、永不言弃的团队意志。心理学家李明博士在其研究中指出:“女排精神不仅是赛场上的拼搏,更是一种心理韧性模型,能激励个体面对逆境。”本次比赛中,队员们带伤作战、相互扶持的场景,正是这种精神的生动体现——例如,队长张常宁在肩伤复发后坚持上场,赛后她哽咽道:“队友是我的支柱,我们代表的是国家的荣誉。”

更深层次上,女排精神超越了体育范畴,成为社会正能量的催化剂。社会学家陈华教授在《体育与社会凝聚力》一书中强调:“体育事件如女排夺冠,能唤醒集体记忆,增强民族认同感。”此次事件中,无数网民自发发起“致敬女排”话题,讨论精神如何转化为日常动力。例如,一位教师分享道:“学生们通过观看比赛,学会了团队合作的重要性。”这种精神再现不仅振奋了人心,还为当代浮躁社会注入了一剂强心针,证明传统价值观在新时代依然生机勃勃。

社会反响热烈

夺冠消息一出,立即引发全民热议,热度指数在社交媒体平台飙升。微博话题“#中国女排夺冠”迅速登顶热搜,单日阅读量超10亿次;抖音短视频中,球迷们录制庆祝视频,分享激动心情,相关话题播放量累计突破5亿。线下反响同样热烈——各大城市广场大屏幕直播赛事,赛后球迷集会狂欢,如北京鸟巢外万人合唱国歌的场景,彰显了事件的感染力。这种全民参与不是偶然,而是体育事件独有的社会动员力。

热议背后的深层原因,源于女排胜利对国家凝聚力的强化。文化学者赵丽在《体育事件的社会心理学解读》中分析:“体育成就往往填补社会焦虑的空白,提供集体宣泄出口。”此次夺冠正值经济复苏期,民众通过热议释放压抑情绪,强化了爱国情怀。媒体调查显示,78%的受访者认为“女排胜利提升了民族自豪感”。企业界也迅速响应——例如,阿里巴巴发起“女排精神公益基金”,支持青少年体育发展。这一系列反响证明,女排事件已从赛事升华为社会现象,推动了和谐与团结的公共议程。

历史传承与荣耀

中国女排的此次夺冠并非孤立事件,而是其辉煌历史的延续。自1981年首夺世界冠军以来,女排已累计获得10次三大赛冠军,书写了“铁榔头”郎平时代的不朽传奇。历史学家刘伟在《中国体育史纲》中写道:“女排的每次崛起都呼应国家发展节点,如1984年奥运会金牌激励改革开放初期士气。”本次胜利在时间轴上衔接了2016年里约奥运会的辉煌,证明队伍在新老交替中成功传承了基因。

比较过往荣耀,此次赛事更具时代特色。体育专家王志刚指出:“新一代女排融合了高科技训练手段,数据化管理使其更适应国际竞争。”例如,团队引入AI分析对手视频,提升了战术精准度。历史档案显示,上世纪80年代的精神内核——如团结协作——依旧鲜活,老将惠若琪在评论中感慨:“今天的胜利是对前辈的最好致敬。”这种传承不仅维护了女排的荣誉殿堂,更将中国体育的国际地位推向新高度,为未来赛事奠定坚实基础。

未来发展方向

此番夺冠为中国女排运动开辟了新前景。从竞技角度看,胜利凸显了青训体系的成功——年轻球员如王媛媛的崛起,证明后备力量充足。国际排联主席格拉萨评价道:“中国模式为全球女排发展提供了样板,建议各国学习其系统性培养。”赛事暴露了体能短板,专家呼吁加强科学康复研究,以应对未来高强度赛事。这些方向不仅能巩固优势,还能推动女排成为“体育强国”战略的核心支柱。

长远来看,推广女排精神至大众层面更具战略意义。教育学者张敏建议:“将女排故事纳入学校课程,培养学生的抗挫折能力。”例如,多地已试点“体育精神进校园”项目,利用比赛视频进行德育教育。未来研究方向可聚焦体育社会学——如探究夺冠事件对心理健康的影响。学者李强在《体育与社会》期刊提出:“量化分析热议数据,可揭示体育如何促进社会韧性。”通过政策支持,如增加基层场馆投入,女排精神将不止于赛场,而是成为驱动全民健身和文化自信的引擎。

回顾10月14日中国女排的夺冠壮举,它不仅是一场竞技胜利,更是民族精神与社会凝聚力的鲜活体现。本文从比赛精彩瞬间、女排精神再现、社会反响热烈、历史传承与荣耀及未来发展方向等多方面深入剖析,强调了事件如何以技术实力和精神内核振奋人心,并引发全民热议。研究显示,体育成就如女排夺冠,能有效提升集体认同感,为社会发展注入正能量。基于此,建议相关部门进一步加强青少年体育教育,推广女排精神至校园和社区;未来研究可探索体育事件的长期社会影响,如通过大数据分析热议趋势,为公共政策提供依据。这一事件的重要性在于,它提醒我们:在全球化时代,体育不仅是竞技场,更是国家软实力的象征,其启示将长久激励国人前行。